小豆島には古来より醤油や佃煮を追求し続ける職人達がいます。さぁ、日本人の原点と温かな心に触れる旅へ。

醤の郷とは

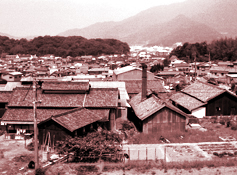

小豆島の片隅で、醤油蔵や佃煮屋が軒を連ねる場所を「醤の郷」と呼んでいます。

醤の郷では、今も昔も自然の力を借りながら手間を惜しまぬ醤油づくりが行われています。

「醤」の暖簾を目印に歩けば、そこは黒い板壁の醤油蔵や佃煮工場。

どこからともなく、醤油の香ばしい香りに包まれます。

どうぞゆっくりとお散歩を。

小豆島と醤油

醤油作りのきっかけ

小豆島で醤油作りが始まったのは江戸時代、400年ほど前のことです。そもそも小豆島では弥生時代から塩作りが盛んに行われていました。

質の良さで知られるこの「島塩」。そして酵母の育成と熟成に適したあたたかな瀬戸内気候。発達した海上交通によって運び込まれ肥前・肥後(九州)の大豆や小麦。時間のかかる熟成をじっくり待てる心穏やかな島の人たち。

これらすべてが1つになって、小豆島の醤油は生まれました。

醤油を活かした佃煮作り

やがて時は移り、終戦後の食糧難が起こったときに発達したのが、おいしい醤油が活きて、保存や運搬にも適した「佃煮」でした。島の風土はこの時にも支えになりました。開かれた海が材料の入荷と製品の出荷を助けてくれたのです。

こうした数々の恵みのおかげで「小豆島佃煮」は発達し、特に昆布佃煮では日本1の産地になっています。

現在の醤油と佃煮作り

このように、豊かな自然と温かな人の手によって、長い間かけて大きく育った「小豆島醤油」と「小豆島佃煮」ですが、規模的な拡大発展の時期は終わりました。

例えば、明治から昭和初期にかけて最盛期には400件ほどのあった醤油醸造所も、今では21軒になっています。

でも、だからこそ残ったところはどこも真剣に「今こそできるものづくり」に取り組んでいます。納得できる原料を選び、じっくり時間と手間をかけて、本当においしく安全な製品を作り、届けようとがんばっています。

醤の郷の「醤」とは

醤(ひしお)とは、塩を加えて発酵させた塩蔵品の総称のことで、米や豆を発酵させた「穀醤」が醤油の原型をいわれています。 私たちは先人への感謝を込めて「醤の郷」(ひしおのさと)と呼んでいます。