醤の郷での醤油の造り方

原料処理

1、大豆を蒸し、小麦を煎る

ほぼ同重量の大豆と小麦を計量するよ。

大豆は水に浸し、ふやかした後、圧力釜で蒸煮するんだ。 昔は大きな釜で時間をかけて煮たけど、現在は圧力をかけた蒸気釜で短時間で蒸し上げているよ。 小麦は焙煎機で砂と共に炒った後、挽き割るんだ。

加熱処理によって原料中のタンパク質やデンプンを、麹カビ酵素によって消化されやすいかたちに変化するよ。

製麹

2、原料+種麹=麹カビ

加熱処理した原料を種麹と呼ばれる麹カビと共に混合し、製麹機と呼ばれる機械の中で、温度と湿度を保ちながら麹カビを生育させるんだ。麹カビが原料の隅々まで生育すれば醤油麹の出来上がりさ。

麹カビは醤油原料の消化に必要な酵素をたくさん作り出すよ。

醤油醸造は、22%程度の高濃度食塩水中で原料を消化するため、酒や味噌と違って原料全てを麹にするよ。

発酵・熟成

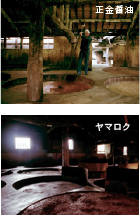

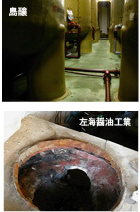

3、木桶の中で諸味になる

醤油麹を塩水と共に混合し、木桶に仕込むよ。

この行程で麹カビの酵素はタンパク質からアミノ酸、デンプンからブドウ糖を作り出すんだ。このブドウ糖を利用して、仕込みから1ヶ月ほどで乳酸菌による乳酸発酵、続いて酵母によるアルコール発酵が始まるよ。さらに1年半から2年ほど熟成させ、醤油諸味ができあがるんだ。

不思議なことに木桶は、小製造に関わる様々な微生物が住み着いているんだ。この微生物が複雑に作用して、ふくよかな味を香りを作り出すよ。小豆島では、この木桶を長年に渡り大切に使ってきたんだ。

圧搾

4、醤油諸味を絞る

醤油諸味をろ布て包み込んで、ろ過をするよ。この行程を圧搾というよ。

昔は木綿地のろ布だったから、ほつれや破れを繕うことが日課になってた。 最近では耐久性にすぐれたナイロン布が使われているよ。昔も今も、醤油諸味をじっくりと時間をかけて絞っているよ。

手間ひまかけて、旨味を絞り出すのさ。この段階の醤油を生揚げ(きあげ)醤油というよ。 生揚げ醤油は、生(なま)醤油や製品醤油の素となる醤油だよ。

火入れ

5、醤油を加熱する

油の品質安全性を高めるため、生揚げ醤油を加熱(火入れ)するよ。

火入れは醤油の微生物と酵素の動きを止めるために行い、火入れによって醤油は特有の香りを放つんだ。 これを火入れ香と呼び、小豆島醤油の特徴の1つとなるよ。

また、火入れを伴わない醤油は、生醤油として販売されるよ。生醤油には様々な酵素が含まれているから、 お肉を柔らかくすることもできるんだよ。